La goma quedó dura, huele a quemado. Llorás porque la silla es muy pesada, las ruedas no giran bien. Un pedazo de hueso atraviesa tu columna y llega hasta el fondo de la máquina de metal. No te habían avisado de esto. No te habían advertido que no ibas a poder volar, que ibas a estar condenada a arrastrarte para siempre. A reptar como una lagartija que sale del río y se llena las patas de mugre. Así, pegada al piso, casi lamiendo, oliendo de cerca el terreno. El polvo que decantó te entra en la nariz y te da ganas de estornudar. Titilan las luces frías del techo, son tubos viejos. Nadie se molestó en renovarlos. Vos estás quieta, indefensa como grito ahogado. Paralizada esperando el ascensor que te lleve al subsuelo de hemodinamia. Tus músculos se atrofiaron y te contracturaste el esternón. Cada día agujas entran y salen de tus huesos.

Entran y salen.

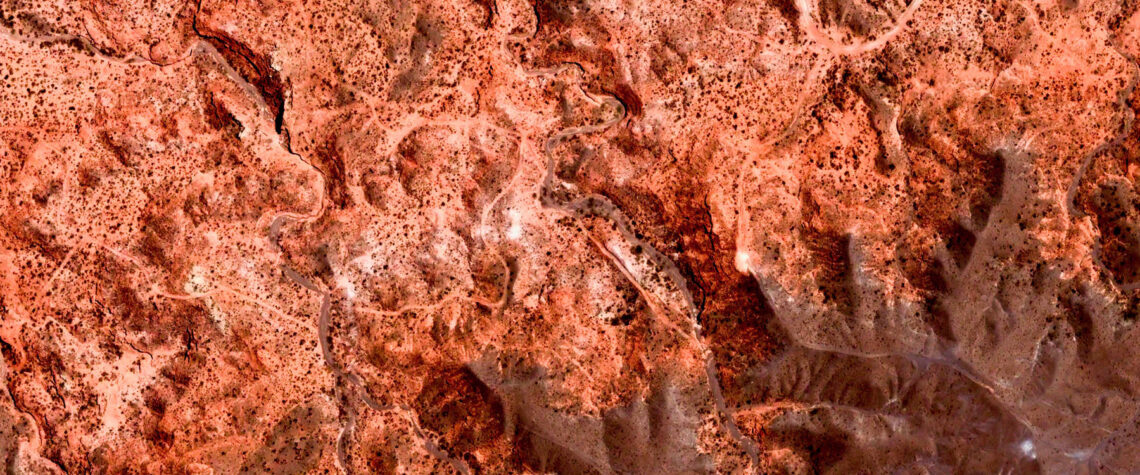

Médula ósea anestesiada, tomografía con contraste computada en resonador. Entran y salen agujas. Tucutucu tucutucu tucutucu tucutucu tucutucu. Te preguntan si está todo bien por el comunicador. Flotás en un bosque floreado, lleno de animales salvajes que no te amenazan, te miran sin acechar. En ese microuniverso de ruidos robóticos y luces que encandilan, están como vos, en silencio, en el mismo bosque, bajo un cielo azul oscuro, pero con tanta luz de las estrellas que llegás a ver todo el planeta. Hasta las rayas de los tigres llegás a ver. Hasta las nervaduras de las hojas cargadas de clorofila elástica que fluye verde oscuro. También ves los brillos de los bichitos de luz, sus colas encendidas, iluminadas deambulando entre las hojas milenarias y pétalos gigantescos que se están terminando de cerrar.

El póster de la sala de tomografía se está despegando y se lo querés advertir al técnico, pero está muy concentrado. Mira en su pantalla imágenes en negativo de tu quiste óseo aneurismático en la articulación sacro ilíaca izquierda. Te hace preguntas que contestás rutinariamente. Viene a controlar la aguja del contraste y vuelve a su guarida. Se esconde como se esconden los leones bebés atrás de su mamá cuando son chiquitos y no pueden salir solos a buscar alimento. Necesitan ayuda, son indefensos. También son suaves y huelen a pasto mojado y a jazmines. No como el olor de la sala de espera. A cuerina vieja y lavandina. Metal mezclado con sangre. Metal y sangre mezclados con cinta, mezclados con gasa, mezclados con alcohol. Olor a desinfección humana, a una virgen en la pared, al noticiero sin volumen, a mujer preocupada mirando impaciente su celular. Olor a ya te toca, ojalá ya te toque, ojalá no te toque nunca.

Hasta que sea tu turno sos libre, no hay peso y el aire es liviano, vuelan las plumas de los panaderos cargados de deseos que pidieron niñas en sus paseos de verano. Se elevan y con ellas te elevás, flotás en una burbuja de panaderos hacia la luna. En cada pluma blanca hay un deseo. Deseo pasar la Navidad en la playa, deseo darte un abrazo, deseo un perrito que me dé besos en la cara y que no me importe la baba porque igual lo amo. Deseo un mapamundi gigante que te lleve a donde quieras ir. Una gelatina inmensa para saltar encima y cuando te caigas tengas que salir comiendo. Gelatina de frutilla y ananá con trocitos de durazno suspendidos.

Vuelve el técnico a colocar el contraste. Te dice que podés sentir calor. El tomógrafo da instrucciones con voz pregrabada. Respire hondo, en rojo. Respire normal, en verde. Sentís calor en el pecho y en las manos. Respire hondo, respire normal. Sentís calor en la cabeza ahora, no sabés si apretar el botón. Tucutucu tucutucu tucutucu tucutucu tucutucu. Respire hondo, respire normal. Perdés la noción del tiempo. Los minutos se alargan como elásticos y nadás en un lago transparente y profundo, aunque siempre hacés pie. En la superficie se refleja el universo, y peces fosforescentes nadan al lado tuyo y te hacen cosquillas en el cuerpo. Un pez violeta brillante te roza una mano y lo seguís, nadando bajo el agua sin contener el aliento porque igual podés respirar. Sos acuática y con la mente avanzás siguiendo al pez violeta. Llegás a la ciudad de peces violetas y ves una inmensidad de corales de distintos tonos, cada uno con su brillo particular, a la luz de los rayos lunares.

Te mirás la pulserita amarilla que te pusieron. Tiene tu DNI y tu fecha de nacimiento. En pocas horas te la vas a arrancar de un tirón y la vas a guardar en la libreta con todas las otras pulseritas amarillas que te arrancaste todas las veces que te clavaron agujas hasta el fondo del tejido óseo de tu pelvis. Llegás a tu casa y después de arrancarte la pulserita, buscás en el espejo la constelación de cicatrices en tu cadera de todas las agujas que entraron y salieron y que ahora forman una constelación de estrellas. Viajás por la galaxia como un astronauta volviendo a su planeta. Arriba de una estrella fugaz que pasa a la velocidad de la luz por una playa del Caribe, o del sur más al sur que la Antártida. Como un pájaro intergaláctico flotás en el negro de la vía láctea y llegás a un planeta verde y acuoso lleno de vaquitas de San Antonio espaciales que se comunican entre sí a través de sus antenas telepáticas. Pero cada una de tus células pesa una tonelada. Cada gota de tu sangre que te extraen en jeringas con agujas filosas pesa una tonelada. Te aprietan fuerte el brazo con un elástico azul y con ese torniquete sujetándote los músculos abrís y cerrás el puño y la enfermera te pregunta cómo vas. No sabe que todo te pesa una tonelada. Te pone un aparato en el dedo índice que te mide el oxígeno, y ves en la pantalla la línea roja del corazón y la línea azul del oxígeno que sube y baja y el numerito sube y baja también, y vos subís y bajás con las moléculas de oxígeno, subís hasta una nube y caés con la lluvia, te deslizás sobre un arcoíris, en la parte naranja, que es tu parte favorita. Te empapás de brillo y gotas de agua que te refrescan la piel. Sentís un vientito que te suelta el pelo y en el camino hacia el final del arcoíris te cruzás con un tucán que te guiña un ojo. Así terminás de bajar el arcoíris y caés sobre un colchón de pasto blando que amortigua tu llegada.

Se despiertan tus nervios y no podés gritar. El electromiograma hace correr electricidad por tus piernas. Te golpean con un martillo para comprobar el funcionamiento de las neuronas sensoriales y motoras de tus extremidades. Pinchan con un palo metálico los deditos de tus pies. Te recetan cien miligramos de pregabalina flexicamín B-12 sublingual diez gotas de clonazepam. Ingerís obedientemente y te abraza una serpiente hecha de algas translúcidas que perdió el camino de vuelta a su cueva. Te envuelve suavemente y la querés ayudar, pero ahora cada molécula pesa y solo esperás la anestesia, cuando te claven la aguja y te la sujeten al cuerpo con cinta hipoalergénica para que no se mueva del lugar, cuando el tubito plástico recorra todo el camino desde tu muñeca hasta las entrañas hospitalarias y finalmente fluya por tus arterias el líquido de seda como el aire. Subís y las ruedas giran y giran en sus ejes a toda velocidad sin llevarte a ningún lado porque no las necesitás, volás libre con tus piernas estriadas y tu pelo desteñido, el delantal del hospital se desprende y cae, lo ves caer y quedás así, desnuda, con tu cuerpo colgando sintiendo el aire fresco del verano contra tu piel.